11月に入り、

気付けば、木々の葉も美しく色づき始めています…

***

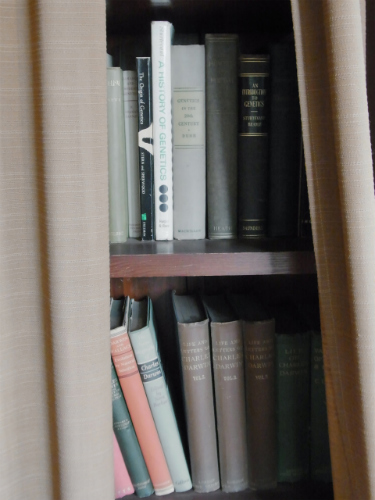

昨日は、大阪西天満にある雑貨店カナリヤさんに行ってきました。

秋草愛さんのブローチ展。

北極・南極のいきものをテーマに作られたブローチ、絵本の挿絵の原画、ポストカード、カレンダーなどが並んでいました。

動物たちの表情や佇まいが、とても素敵に表現されています。

その質感に魅了されます…

ブローチはすでに多くが売約済みとなっていましたが、身近で見ることができてしあわせでした。

絵も立体造形もそうですが、質感やそれらの醸し出す雰囲気など、実際に見て初めて伝わってくるものがあります。

特に秋草さんの描く、様々な種類の鳥の絵とその立体造形作品がとても気になっているので、またいつか拝見できたらいいなあ…。

カナリヤさんには、他にもいろいろな作家さんの作品やハンドメイドの素材などが置かれてあり、ゆっくりと拝見してきました。

今回は、秋草さんのカレンダーとともに、この子を連れて帰りました。

秋草愛さんのブローチ展は、11月21日までだそうです。