ここ数日は、バッグの持ち手用の革を切り出す作業と、縫う作業を。

一枚革はすべて巻いた状態で保管していて、毎回出したり閉まったりするのは手間なので、一度出すと、切り出す作業はある程度まとめてやります。

これから制作するバッグの持ち手で、必要になりそうな色、厚さの革を、それぞれのサイズにカット。

その上で、ミシンで縫い合わせます。

一番最後の写真左側が縫い合わせたものの一つ。

このタイプは中に丸芯を入れて、手に馴染む立体的な持ち手に仕上げます♪

ここ数日は、バッグの持ち手用の革を切り出す作業と、縫う作業を。

一枚革はすべて巻いた状態で保管していて、毎回出したり閉まったりするのは手間なので、一度出すと、切り出す作業はある程度まとめてやります。

これから制作するバッグの持ち手で、必要になりそうな色、厚さの革を、それぞれのサイズにカット。

その上で、ミシンで縫い合わせます。

一番最後の写真左側が縫い合わせたものの一つ。

このタイプは中に丸芯を入れて、手に馴染む立体的な持ち手に仕上げます♪

椿。

歩いているといろいろの種類を見かけます。

色の少ない季節に、色鮮やかな紅色がぱっと目を引く花。

つややかな緑も印象的です。

椿は日本ではどこでもよく見かける花木で、特に目をとめて眺めることの少ない花のようにも思いますが、茶人にとっては冬の茶花として重要な花で、昔からとても大切に育てられてきたのだとか。

お部屋に一輪の椿…

という風景は、想像するだけで素敵です。

そして…3年程前に見た、日本画家・佐藤太清さんの「雪つばき」。

椿と言えばこの作品を思い出します。

写真では、色が実際のものと随分違ってしまっているのが残念なのですが、雪のやわらかな質感、椿の存在感がとてもよく描かれています。

最初に見たときは、神々しさまでも感じた作品。

心惹かれる、生涯忘れられない絵の一つです。

1月20日

朝起きると窓の外は雪…

とても静かな朝。

午前中はずっと雪が降り続けていたけれど、

午後には青空が広がり、日が差し込み、

積もった雪はどんどん融けて…

道端に雪の少しだけ残る道をお散歩。

南禅寺では、屋根からの雨だれが見られました。

日を受けて輝き、きらきらと。

***

いろいろと落ち着いてきて、生活のリズムもようやく戻り…

昨日、今年初めてミシンを出しました。

今年初の縫い物は、夫の弾くバンジョーのケースの修理から。

バンジョーはとても重い楽器で、持ち運ぶ際、夫はそれを背負っているのですが、ちょうどケースの肩ひものパッドの部分が破れてきていたので、そこを補修しました。

縁取りテープの縁部分の縫い目が大きく、そこからの破れだったので、縁取り部分の縫い目を、上から細かい目で縫い重ねて補強した上で、破れた部分には継ぎ当てを…。

重い楽器なので、どうしても肩で背負う部分に負荷がかかって傷みやすいですが、これでまたしばらくはもってくれるでしょうか。

その他、昨年末にやり残していた洋服等の補修も終え…

これからまた少しずつ、バッグや小物などを制作していきたいと思っています。

年末年始、そして年が明けてからも何かと慌ただしくしていましたが、ようやく落ち着いてきて、ほっと一息…。

今日は、散歩している途中、門松を片付けている人を見かけました。

小正月である15日は、”とんど” の日でもあって、小さい頃は、焚いてもらう古いお札やお正月飾りを持って、家族で神社に行ったことを思い出しました。

この日、神社では焼き餅入りのおぜんざい(お餅は鏡餅を切り分けて焼いたもの)のふるまいもあり、それをとっても楽しみにしていたりもして…。

わたしにとっては、小正月は “とんどの日” でしたが、地域によっては、粥占などの年穀の豊凶を占う行事や、餅花、繭玉、粟穂稗穂(あわぼひえぼ)、成木責(なりきぜめ)、土龍打(もぐらうち)など、作物の豊かな実りを予祝する様々な行事があるようです。

特に東日本に多いようですが、これらの中で、わたしが実際に見たことのあるのは餅花くらいでしょうか。それも、小正月の飾りとしてではなく、お正月の飾りとして飾られたもの…。

古くは月の満ち欠けをもとにした暦が用いられ、満月の日が月のはじめ。そして満月の日が行事の中心。

そういうこともあって、長く、農家の方にとっては、一月一日の大正月よりも小正月の方が重要だったのだそうです。

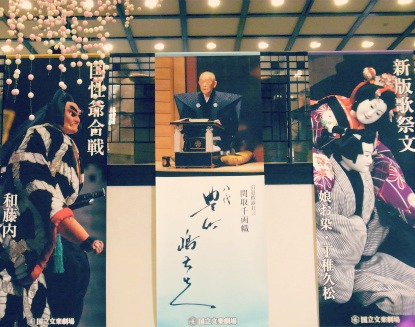

昨日は、大阪の日本橋にある国立文楽劇場に文楽を観に。

文楽を観るのは数年ぶりだったので、年末からとても楽しみにしていました。

演目は、新版歌祭文(しんぱんうたざいもん)/関取千両幟(せきとりせんりょうのぼり)/釣女(つりおんな)の三本立て。

目当ては、お染め久松の物語である新版歌祭文だったのですが、どれも面白いものでした。

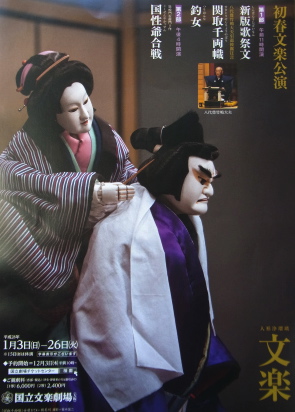

文楽は、何といっても人形に表情のあるのが魅力的です。

人形だから基本的には顔の表情は変わらないはずなのに(一部の人形では目や眉が動くようになっているものもありますが…)、三人の人形遣いによる人形の身のこなしや、一つ一つのしぐさ、細やかな手の動き、そして太夫による語り、三味線の音などによって、実に複雑で多様で、繊細な心の動きがそこに生まれ、それぞれの人形が本当に生きて動いているような、そんなふうに見えてくるところが面白く、何度行っても魅了されます。

人形の動きでいうと、キセルを吸ったり、お灸を据えたり、針に糸を通して縫い物をしたり、髪を櫛でとかしたり、お化粧をしたり、まな板の上で野菜を切ったり…と、人形の世界のなかで、人間がやっているのと同じように、細かな動作を実際にしているのを見るのも楽しく、動きにユーモアもあって、そこがまた素敵…。

その他にも、太夫による語り(節回し、言葉遣い…)、三味線の音色、三人の人形遣いの表情や動き、舞台装置、人形の衣裳…など、見るべきものががたくさん。

今となってはもう古いと思われるようなお話もあるかもしれないけれど、そういったことを超えて、現代でも(もっというと、時代にかかわらず)心に響いてくる要素や、現代だからこそ楽しめる要素のたくさんある舞台芸術であるように思います。