10月3日

宇陀郡曽爾村にある曽爾高原と、宇陀市大宇陀にある森野旧薬園へ。

曽爾高原はすすきで有名な高原。

5年前にも一度訪れたことがあったのですが、母が一度行ってみたいということで、今回は父母と一緒に。

この日は午後から雨の予報。

曇り空で涼しく、人も少なく、切り立った断崖絶壁の多く見られるこの場所独特の地形と、そこからの風景を、存分に楽しめました。

馬の背のように見えるこの山の向こう側は三重県で、奈良と三重の県境になっています。

かつて、曽爾高原のすすきは、村の民家の屋根の材料にも使われたそう。

現在は、春に山焼きを行い、すすき以外の植物の生育を抑える形で、このすすきの草原の景観を保護しているのだそうです。

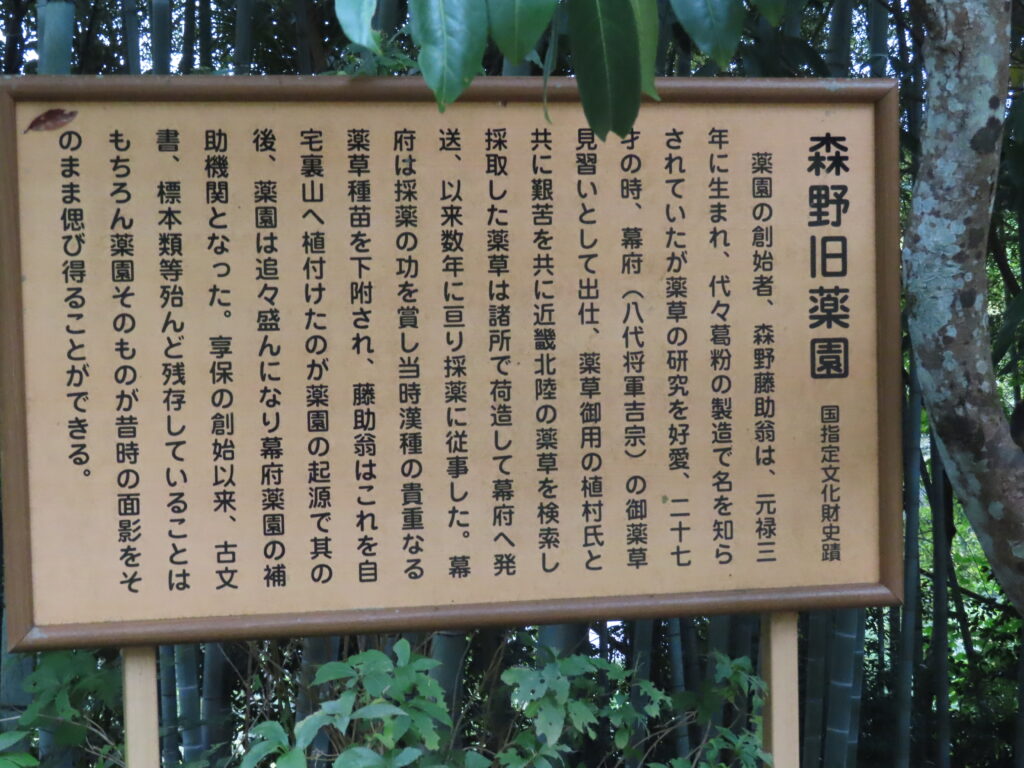

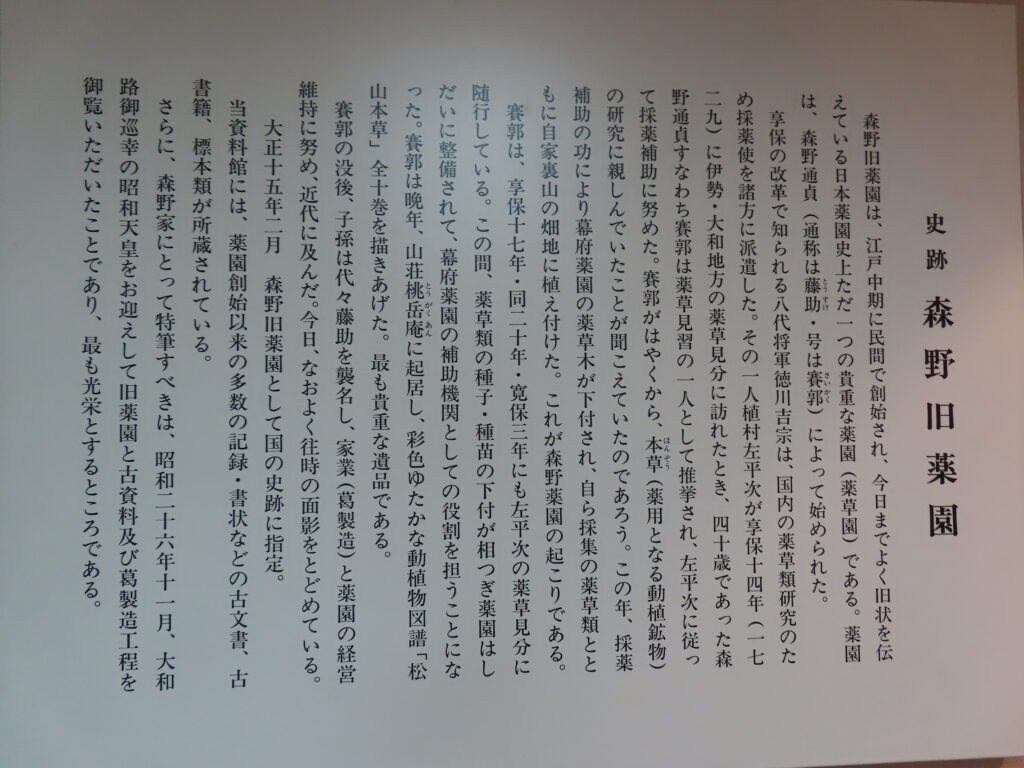

午後からは、大宇陀にある森野旧薬園へ。

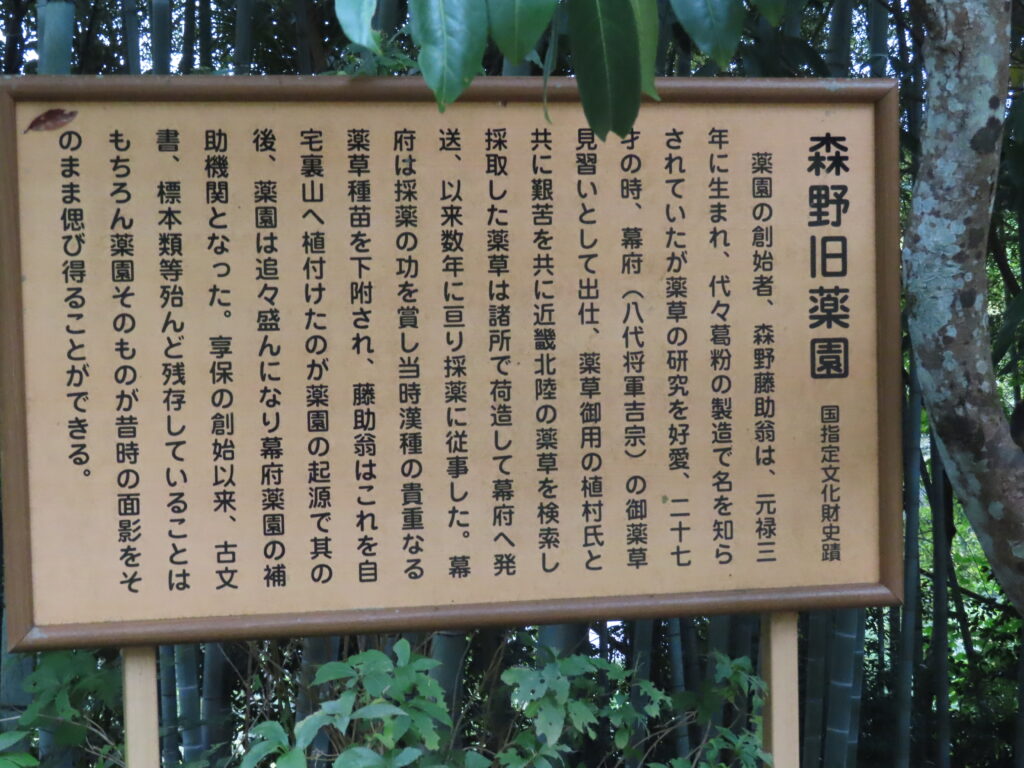

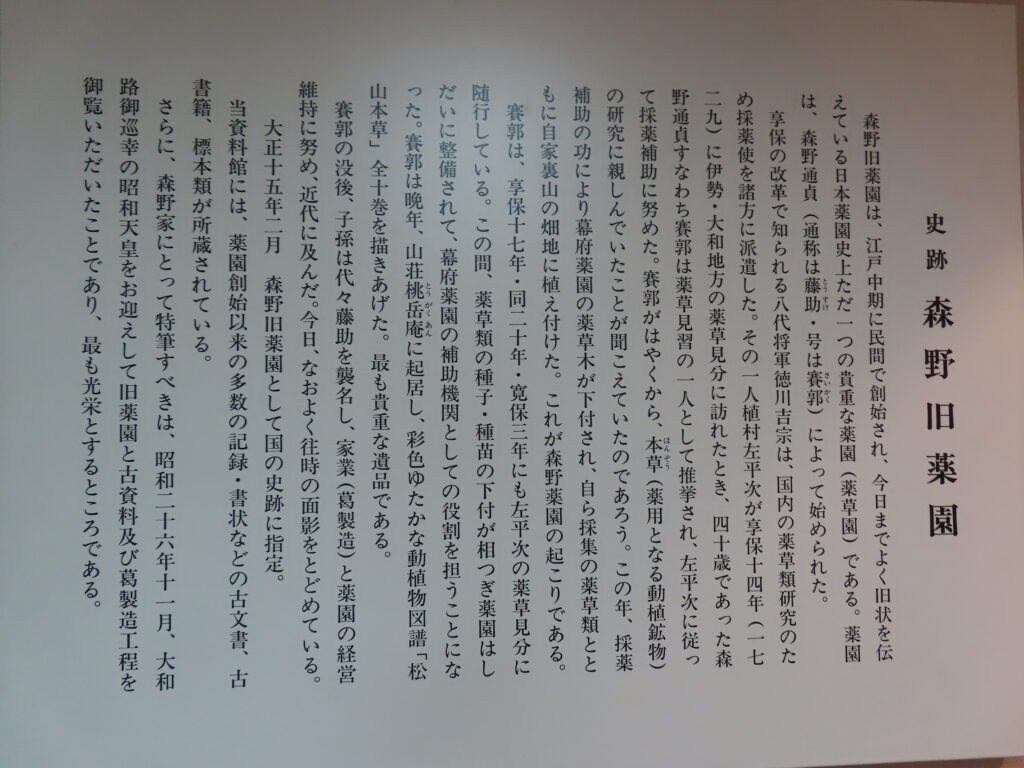

森野家は、代々吉野葛の製造に携わる家でしたが、第11代の森野通貞(藤助)(1690-1767)は、薬草木を愛好し、屋敷内にこれを栽培。

そのことが幕府にも聞こえ、幕府採薬使とともに近畿北陸の薬草を採取したり、幕府より中国産の薬草を下付されたりし、それらを植え付けたことから1729年に当時唯一の私園として、森野薬園が開設されたそうです。

現在も、江戸時代の面影を残す希少な薬園ということで史跡に指定されています。

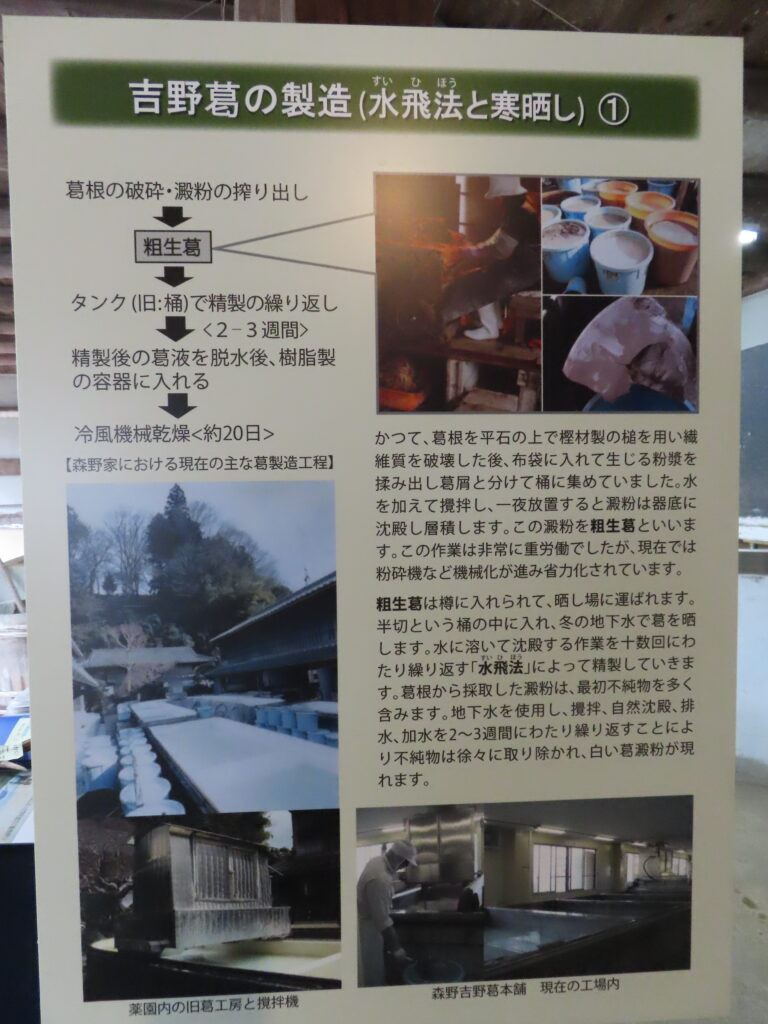

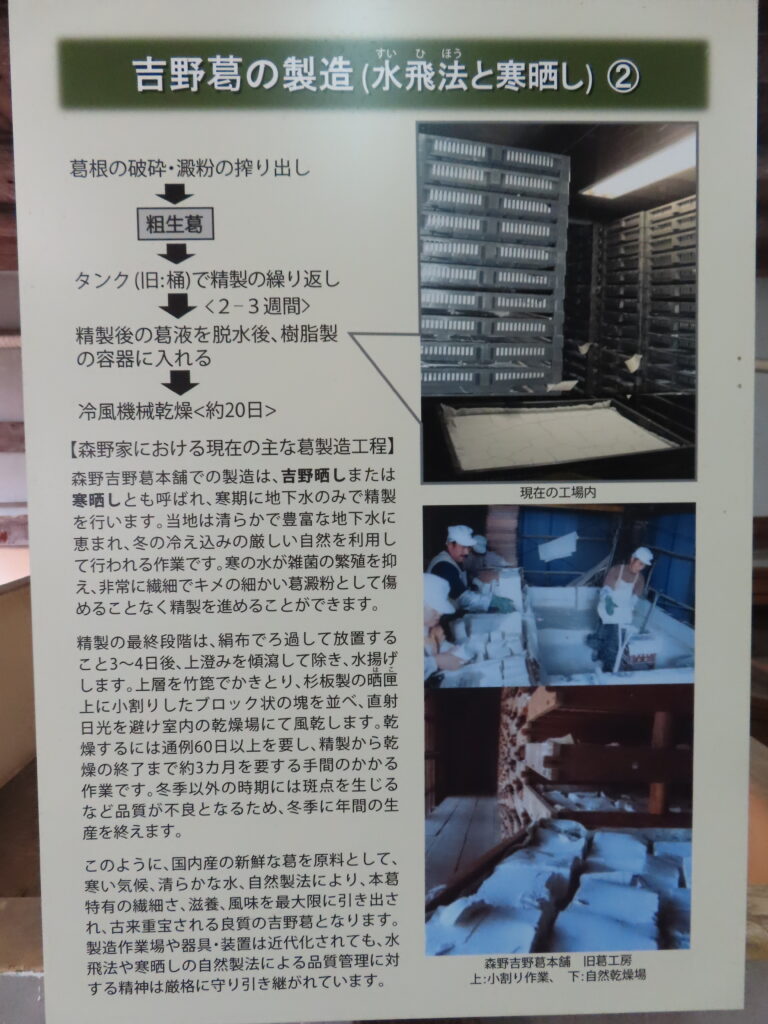

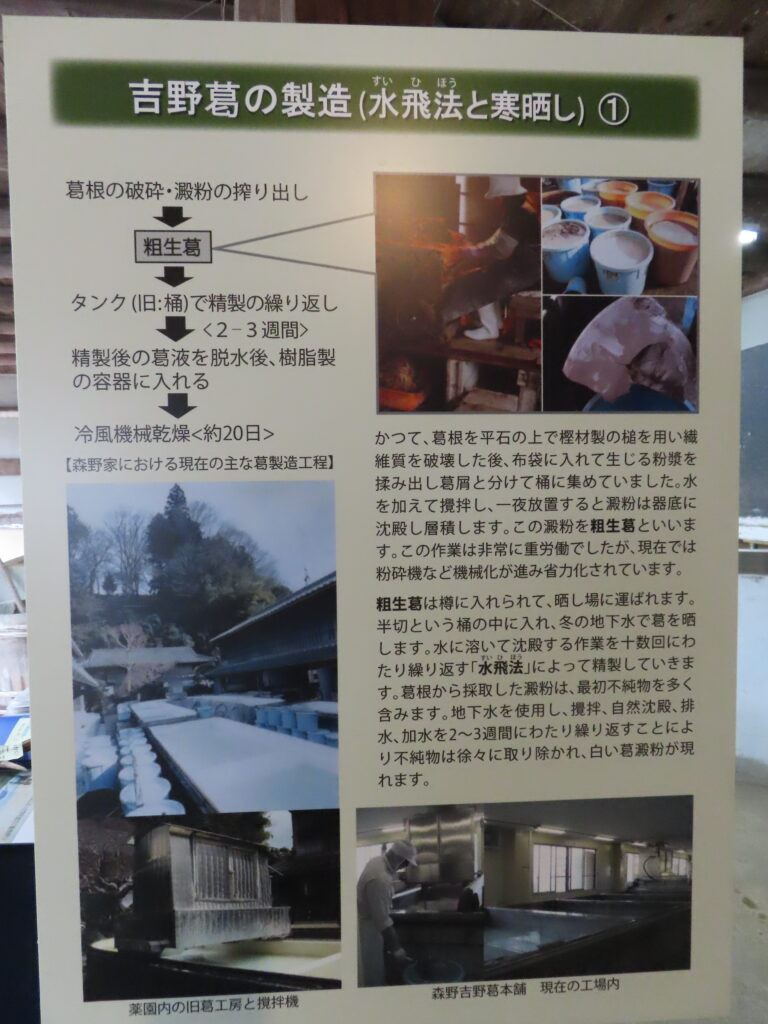

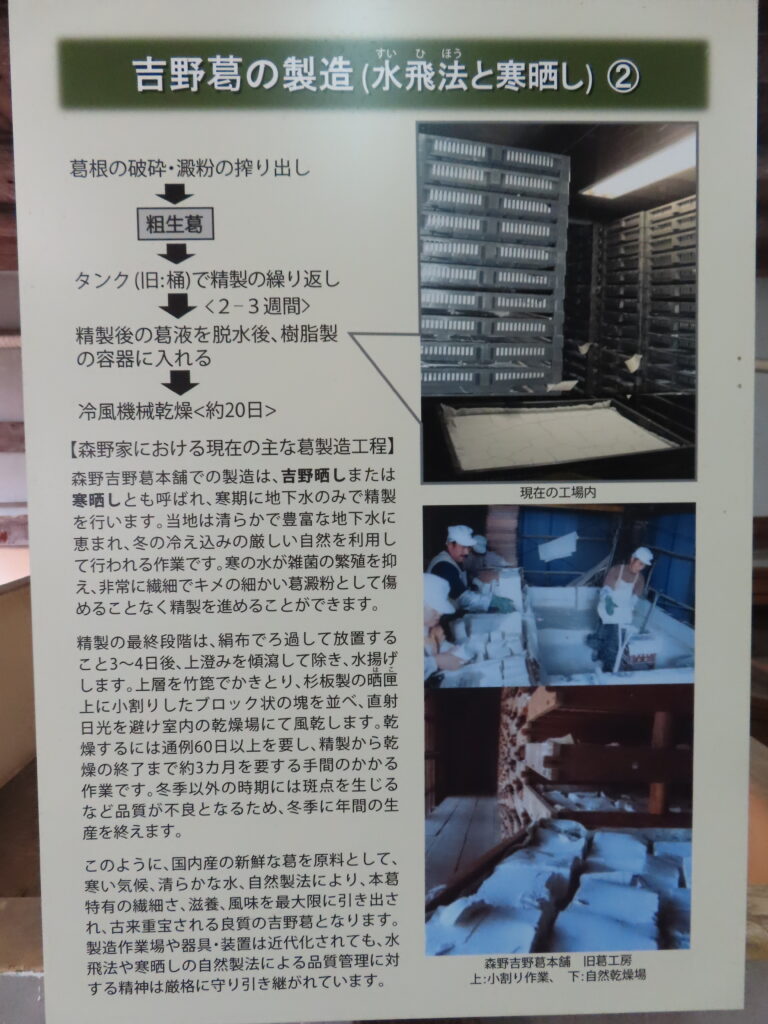

中に入ると、吉野葛製造の際に使われる旧桶がありました。(現在は別のタンクで製造されているそうです。)

葛の根。

奥の階段から旧薬園へ。

階段を上がっていきます。

階段から見る宇陀の街。

うちの庭にもあるゼニアオイやワレモコウにも薬効があるとは、初めて知りました。

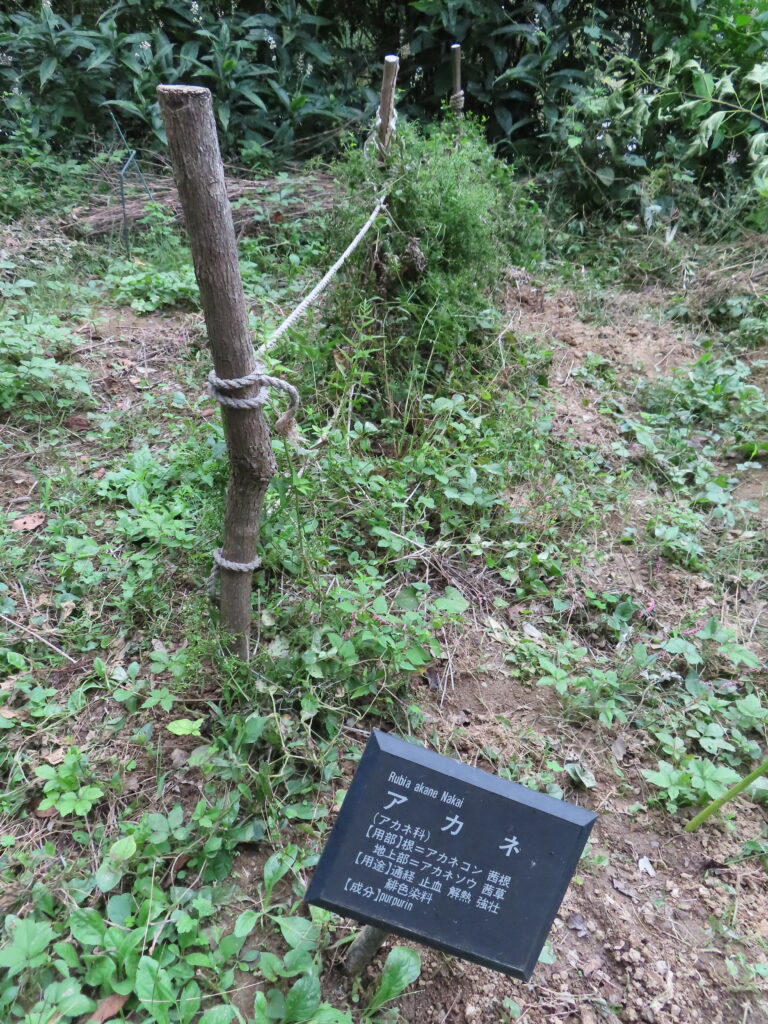

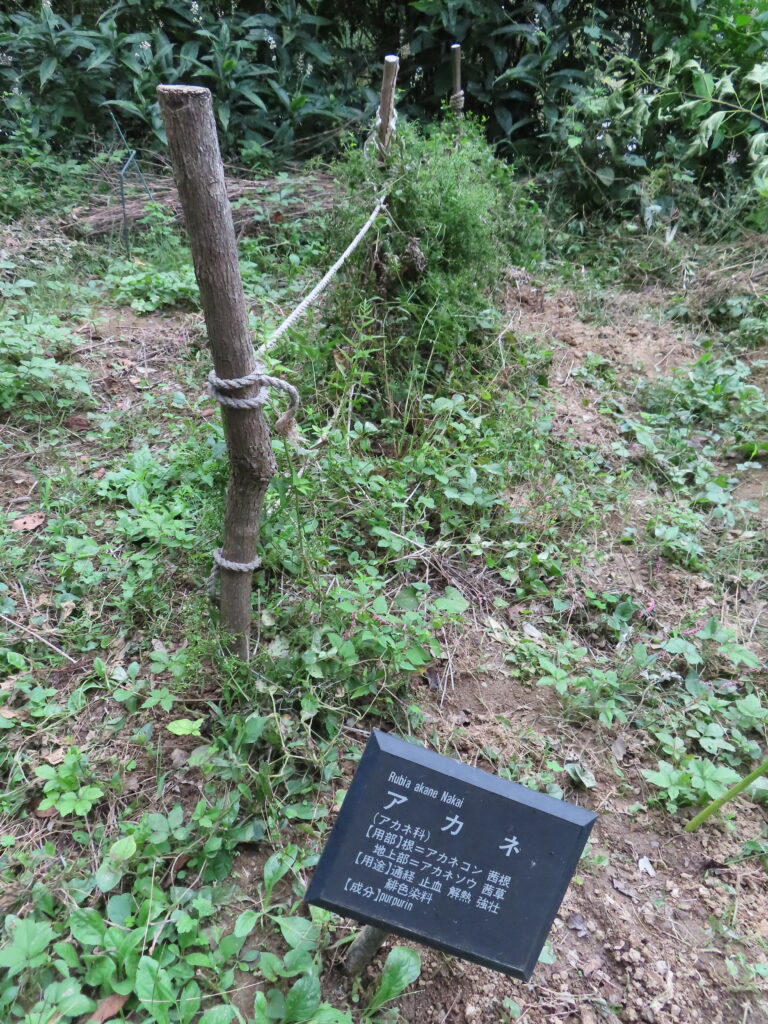

幕府下付6種類の薬草木。

幕府下付のサンシュユ。

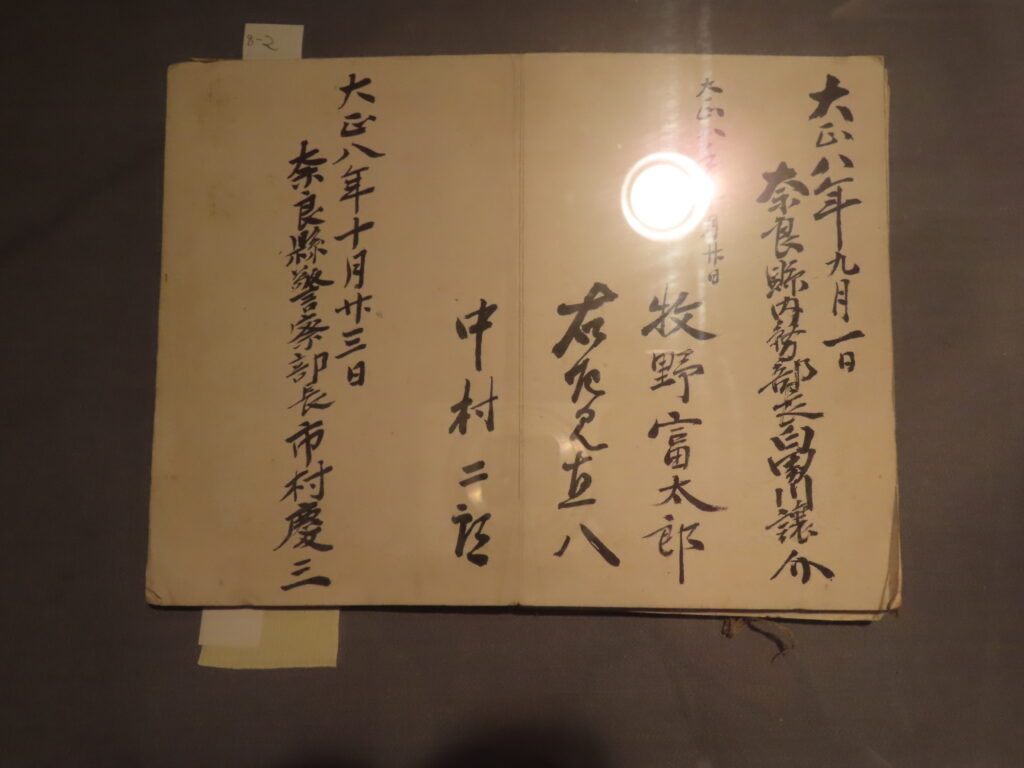

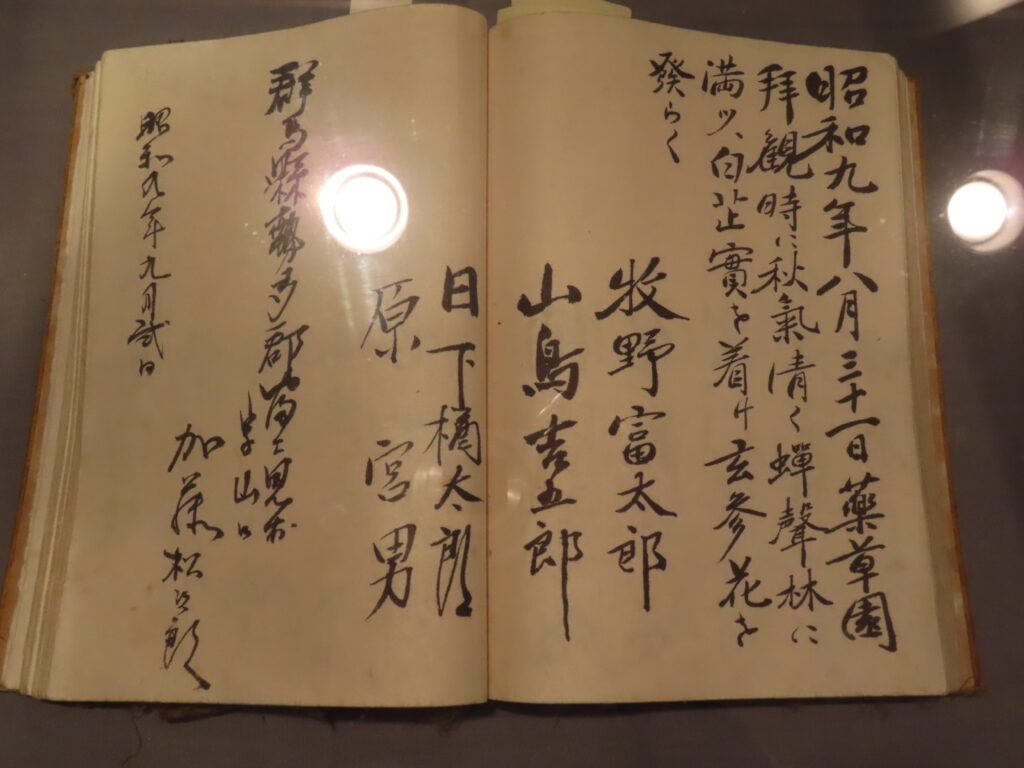

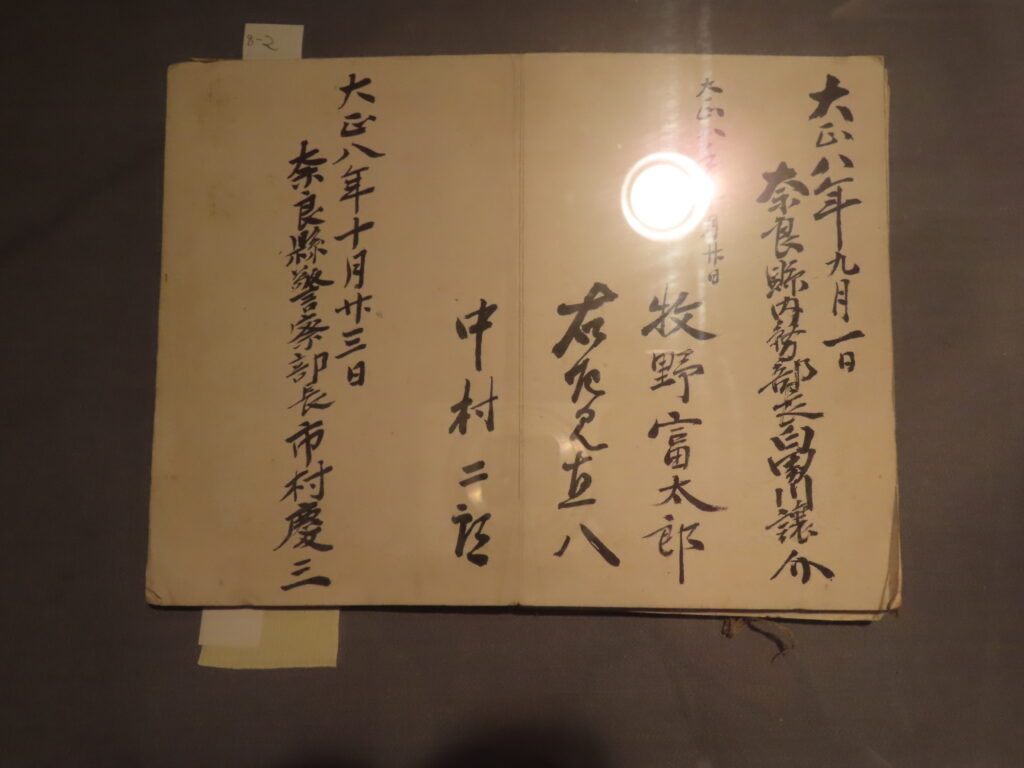

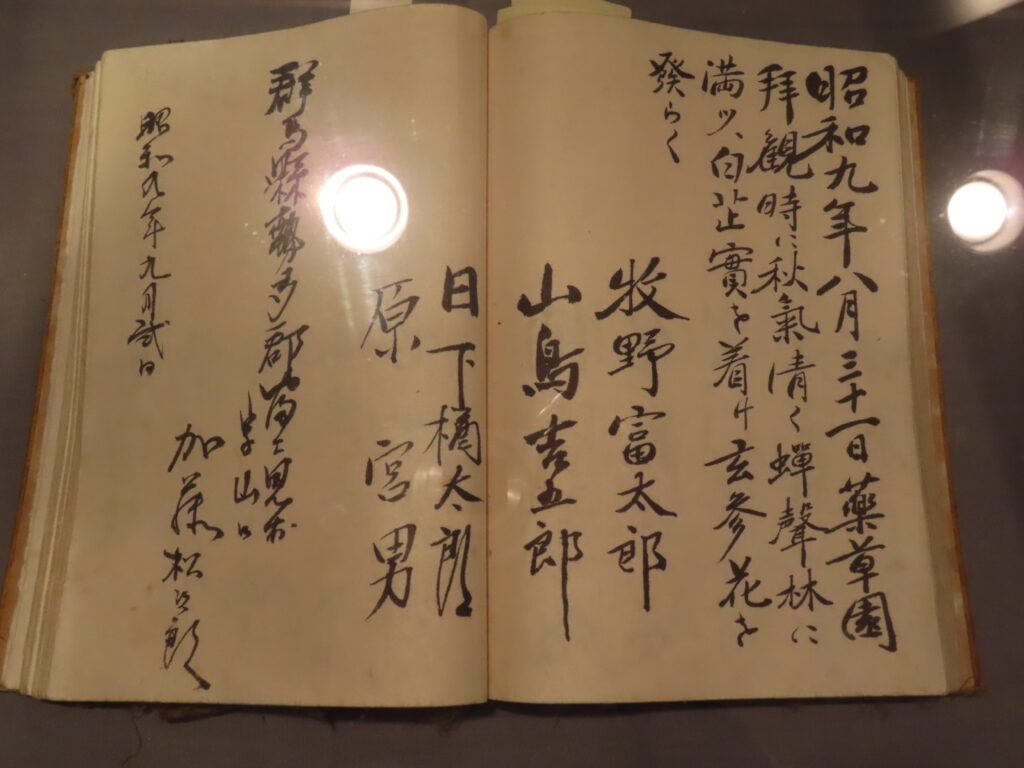

展示室には、植物学者の牧野富太郎さんが訪れたという記録も。

森野旧薬園は、これまで映像で見てその存在を知っていたのですが、今回初めて訪れ、その土地の空気や風を感じることができ、感激でした。

山野草にはほとんど薬効があるのかと思うほど、うちの庭にも育つ植物が薬草として植えられていて、とても興味深く、感じることがたくさん…。

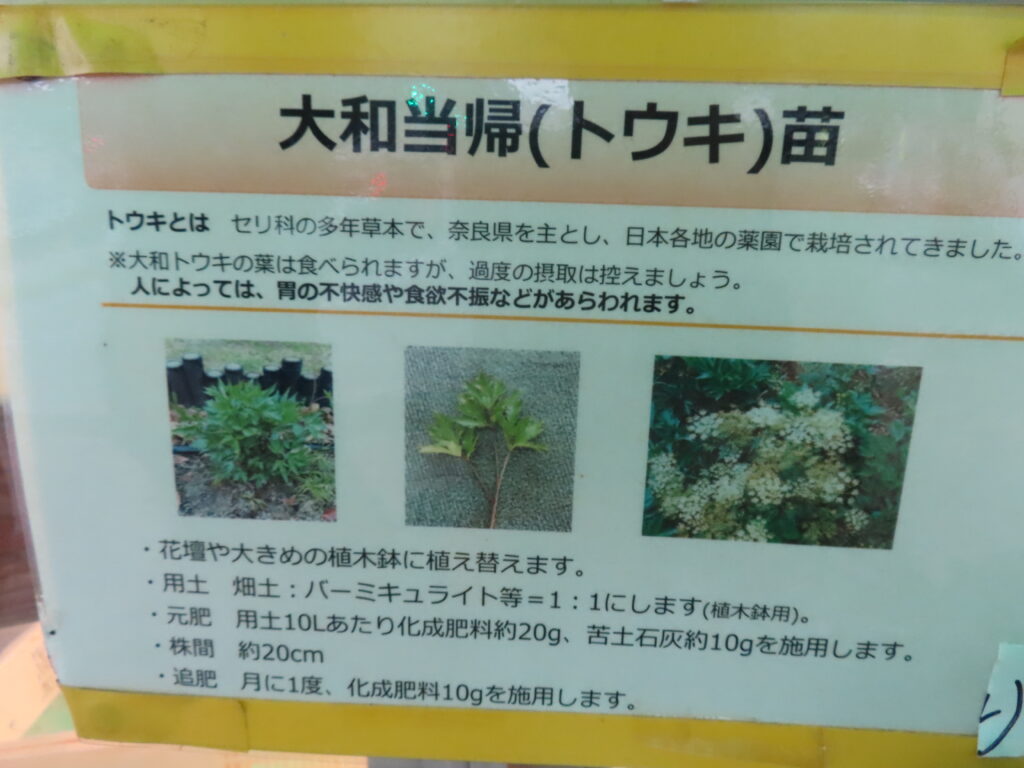

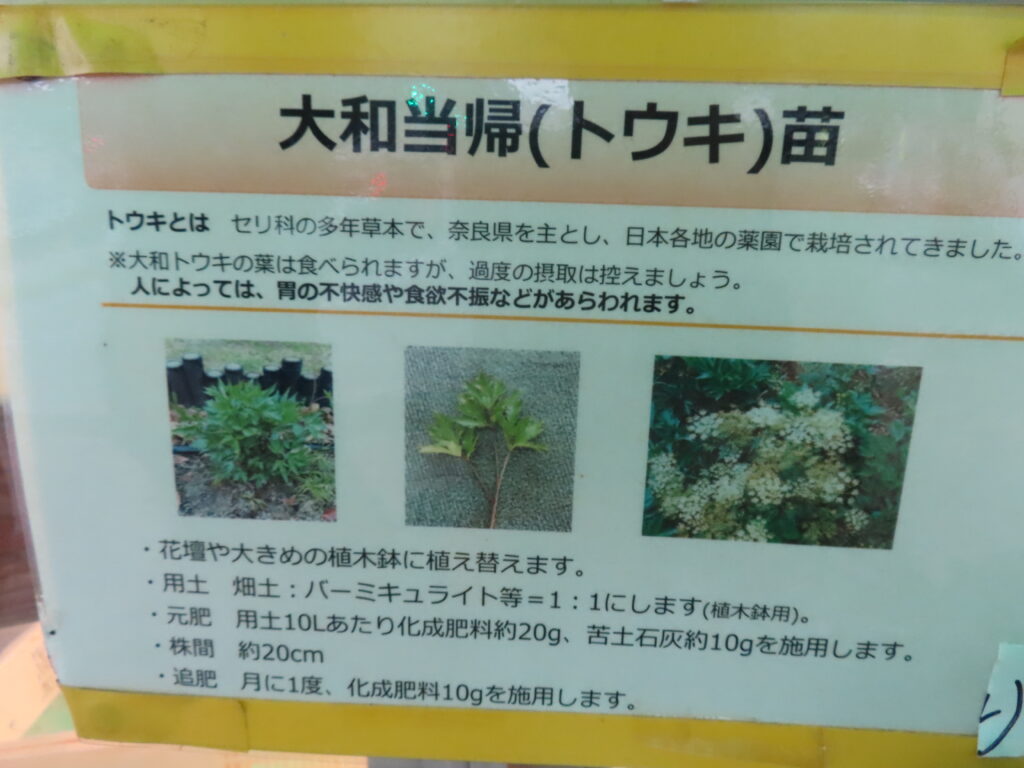

帰りに寄った道の駅では、なんと大和当帰の苗が。

あまりにうれしく、一苗購入し、帰宅後にさっそく植え付けました。

とてもうれしい出会いに恵まれた、よい一日でした。

ありがとうございました。